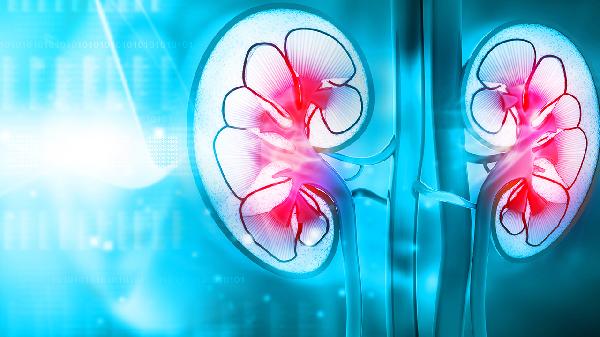

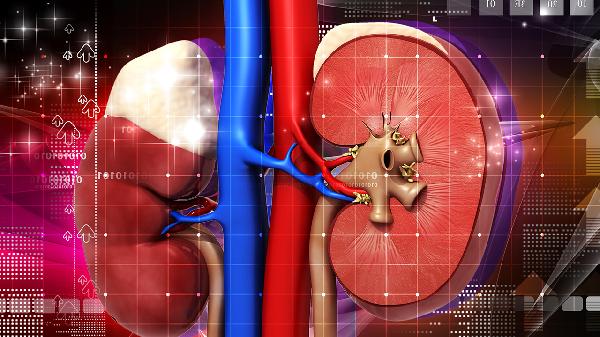

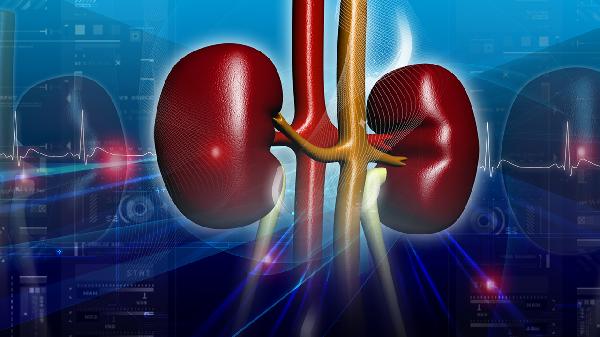

腎癌癌栓通常由腫瘤細胞侵入腎靜脈或下腔靜脈引起,主要形成機制包括腫瘤直接侵犯血管、血液高凝狀態促進血栓形成、血管內皮損傷誘發黏附、腫瘤釋放促凝物質及血流動力學改變導致淤滯。

1、腫瘤血管侵犯:

腎癌細胞通過分泌基質金屬蛋白酶降解血管基底膜,直接浸潤腎靜脈壁。腫瘤組織突破血管內皮層后,在血流剪切力作用下脫落形成癌栓核心,并逐漸包裹纖維蛋白和血小板。這種侵襲性生長常見于晚期腎透明細胞癌,影像學可見靜脈內充盈缺損。

2、血液高凝狀態:

腎癌患者普遍存在血小板活化及凝血因子異常,腫瘤細胞分泌組織因子和癌性促凝物質,導致血液黏稠度增高。這種病理狀態使循環中的腫瘤細胞更易與血管壁黏附,加速癌栓擴展,同時增加肺栓塞風險。

3、血管內皮損傷:

腫瘤生長過程中機械壓迫靜脈導致內皮細胞脫落,暴露出膠原纖維和血管性血友病因子。這些損傷部位成為癌細胞錨定點,通過整合素受體介導的黏附作用,促使癌栓在血管內壁沉積并縱向延伸。

4、促凝物質釋放:

腎癌細胞可分泌血管內皮生長因子和炎癥因子,誘導血管通透性增加。同時釋放的微小囊泡攜帶組織因子,激活外源性凝血途徑,在癌栓表面形成纖維蛋白網,進一步捕獲血細胞和腫瘤細胞團塊。

5、血流動力學改變:

腫瘤占位效應導致腎靜脈回流受阻,局部血流速度減緩形成渦流。這種淤滯環境有利于癌細胞逃避免疫清除,并與凝血因子充分接觸。下腔靜脈受壓迫時,癌栓可向上延伸至右心房,引發布加綜合征。

對于存在癌栓的腎癌患者,日常需監測下肢水腫和呼吸困難等靜脈回流障礙癥狀。建議采用低脂高纖維飲食維持正常體重,避免劇烈運動防止栓子脫落。術后患者應規律服用抗凝藥物,定期復查血管超聲和D-二聚體。出現突發胸痛或咯血時需立即就醫,警惕肺栓塞發生。長期康復階段可通過適度有氧運動改善循環功能,但需避免腹部受壓動作。