血栓性淺靜脈炎主要分為感染性、非感染性、游走性、化學性和創(chuàng)傷性五種類型。

1、感染性:

由細菌感染引起,常見于靜脈注射部位或皮膚破損處。金黃色葡萄球菌是最常見的致病菌,表現(xiàn)為局部紅腫熱痛伴膿性分泌物,可能伴隨發(fā)熱等全身癥狀。需進行血常規(guī)和細菌培養(yǎng)確診,治療以抗生素為主,嚴重時需手術引流。

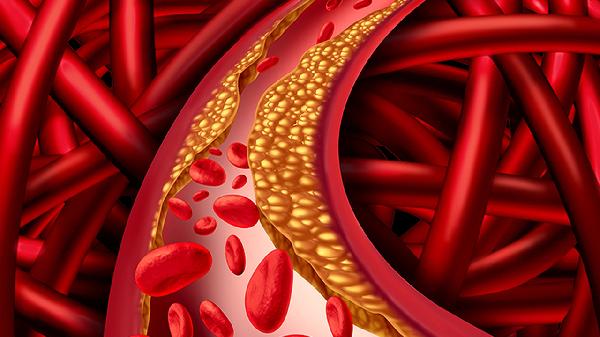

2、非感染性:

多因靜脈曲張、血液高凝狀態(tài)或長期輸液導致。典型表現(xiàn)為沿靜脈走向的條索狀硬結伴壓痛,皮膚呈暗紅色。血液檢查可見D-二聚體升高,超聲顯示靜脈內血栓形成。治療包括抬高患肢、彈力襪壓迫和抗凝藥物。

3、游走性:

特征為血栓在不同部位反復發(fā)作,可能與惡性腫瘤、自身免疫疾病相關。好發(fā)于下肢淺靜脈,每次發(fā)作持續(xù)1-3周后自行消退。需排查潛在系統(tǒng)性疾病,治療原發(fā)病同時可短期使用抗炎藥物。

4、化學性:

因靜脈輸注刺激性藥物如化療藥、高滲溶液引發(fā)。表現(xiàn)為輸液靜脈區(qū)域突發(fā)疼痛、條索樣硬化,可能伴色素沉著。預防重于治療,選擇大靜脈輸注、稀釋藥物濃度可降低發(fā)生率,急性期采用硫酸鎂濕敷緩解癥狀。

5、創(chuàng)傷性:

由外力損傷靜脈壁所致,常見于運動傷害或醫(yī)源性操作。局部可見淤斑合并條索狀硬結,超聲顯示靜脈壁連續(xù)性中斷。急性期冷敷減輕腫脹,慢性期熱敷促進吸收,嚴重血腫需穿刺抽吸。

血栓性淺靜脈炎患者應避免久站久坐,建議每1-2小時活動下肢促進血液循環(huán)。飲食上增加深海魚類、堅果等富含ω-3脂肪酸的食物,減少高鹽高脂飲食。可選擇游泳、騎自行車等低沖擊運動,穿著醫(yī)用二級壓力彈力襪。戒煙限酒,控制血糖血脂,定期進行凝血功能檢查。出現(xiàn)發(fā)熱、肢體腫脹加重或呼吸困難等癥狀需立即就醫(yī)。