腸道排毒主要通過調整飲食和生活習慣促進腸道功能,常見原因包括飲食結構失衡、腸道菌群紊亂、代謝廢物堆積、毒素吸收增加、慢性便秘影響。

1、飲食結構失衡:

長期高脂高糖低纖維飲食會延緩腸道蠕動,增加有害物質滯留時間。膳食纖維攝入不足導致糞便體積減小,難以刺激腸壁產生排便反射。建議增加燕麥、糙米等全谷物及西藍花、菠菜等深色蔬菜的攝入。

2、腸道菌群紊亂:

抗生素濫用或飲食不當可能破壞腸道益生菌群平衡,使致病菌過度繁殖產生內毒素。這種情況可能伴隨腹脹、腹瀉等不適,可通過補充雙歧桿菌、乳酸菌等益生菌調節。

3、代謝廢物堆積:

腸道蠕動減緩時,膽固醇代謝產物、膽紅素等物質在腸腔停留時間延長。這些物質被細菌分解后可能生成次級膽汁酸等有害化合物,增加腸道黏膜炎癥風險。

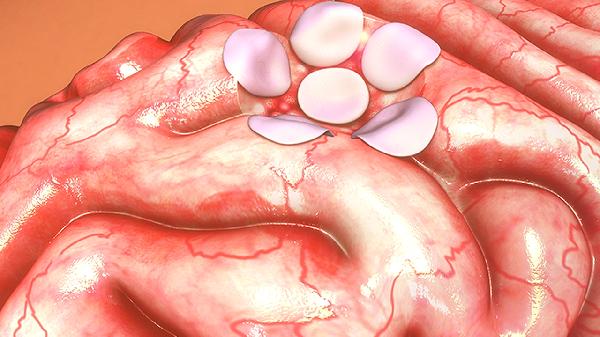

4、毒素吸收增加:

腸壁通透性異常時,細菌內毒素、食物殘留農藥等物質更易進入血液循環。這種情況可能與腸道黏液層變薄、緊密連接蛋白減少有關,表現為疲勞、皮膚問題等全身癥狀。

5、慢性便秘影響:

排便間隔超過3天會使糞便中氨、硫化氫等毒性物質濃度升高。長期便秘者可能出現口臭、痤瘡等表現,需通過飲水、運動等方式恢復正常排便節律。

保持每日2000毫升飲水有助于軟化糞便,建議選擇溫開水或淡蜂蜜水。規律進行快走、瑜伽等溫和運動可增強腹肌力量促進腸蠕動。飲食中可增加火龍果、奇亞籽等富含可溶性纖維的食物,避免過度依賴瀉藥。若出現持續腹痛、便血等異常癥狀應及時消化科就診。