視網膜萎縮發展為失明的時間因人而異,通常需要數年甚至數十年,具體進展速度與病因、治療干預及個體差異密切相關。

1. 病因對病程的影響:

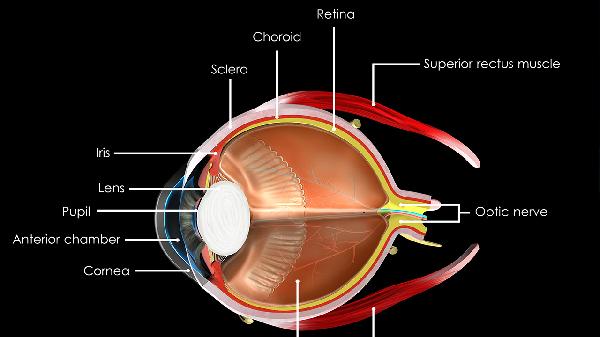

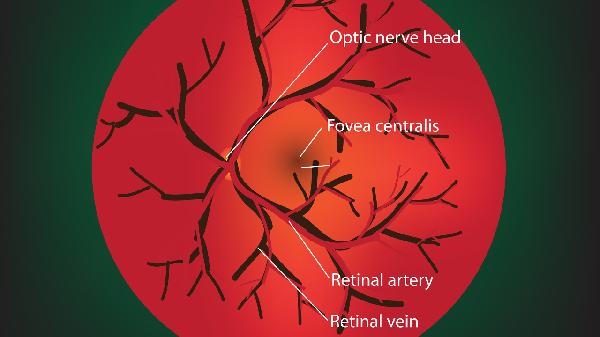

視網膜萎縮常見于遺傳性視網膜病變如視網膜色素變性、年齡相關性黃斑變性、糖尿病視網膜病變等。遺傳性疾病進展較緩慢,可能持續10-20年;糖尿病視網膜病變若血糖控制不佳,可能在5-10年內導致視力嚴重下降。黃斑變性患者從早期到晚期可能經歷5-15年,濕性黃斑變性進展更快。

2. 分期與癥狀發展:

早期表現為夜盲、視野縮小或視物變形,中期出現中心視力下降、色覺異常,晚期視野呈管狀或僅存光感。從確診到失明的過程中,定期眼科檢查可監測病情變化,通過光學相干斷層掃描、視野檢查等手段評估萎縮范圍。

3. 干預措施延緩進展:

針對不同病因采取特異性治療,如黃斑變性可進行抗血管內皮生長因子注射,糖尿病視網膜病變需嚴格控制血糖并接受激光治療。補充葉黃素、玉米黃質等營養素可能減緩光感受器退化。低視力康復訓練有助于提高剩余視功能利用率。

日常需避免強光直射眼睛,佩戴防藍光眼鏡,保持室內光線柔和。飲食上增加深色蔬菜、深海魚類攝入,限制高糖高脂食物。適度進行散步、太極等低強度運動,避免劇烈活動造成眼壓波動。建議每3-6個月復查眼底,出現突然視力下降、閃光感等癥狀需立即就醫。心理支持尤為重要,可加入患者互助團體,學習使用盲文或輔助器具以適應生活。