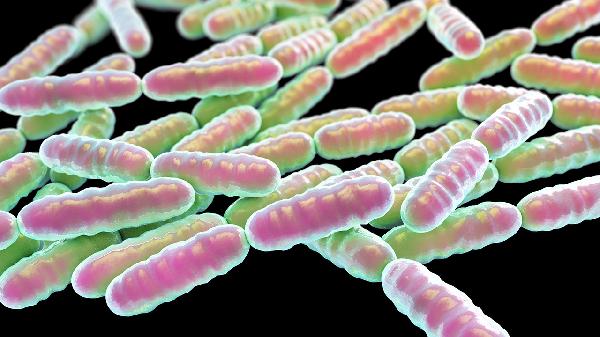

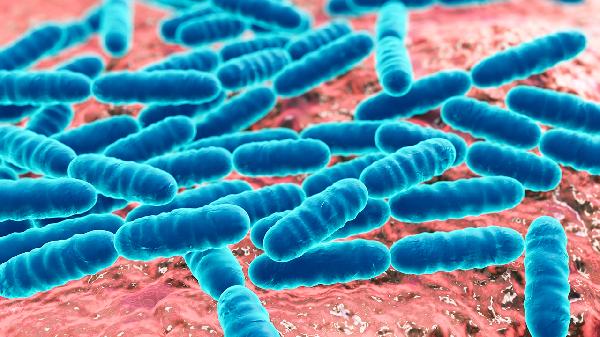

麻風病目前仍然存在,但發病率已顯著降低。該病由麻風分枝桿菌引起,主要通過長期密切接觸傳播,現代醫學已能有效控制病情。

1、麻風病的流行現狀:

全球范圍內麻風病仍未完全消除,但主要集中在熱帶和亞熱帶地區的部分發展中國家。我國通過多年防治工作,已實現基本消滅麻風病的目標,年報告病例數降至三位數,呈現高度散發狀態。世界衛生組織數據顯示,2022年全球新報告病例約13萬例,主要分布在印度、巴西和印度尼西亞等國。

2、麻風病的臨床表現:

麻風病主要累及皮膚和周圍神經系統,早期表現為皮膚出現不痛不癢的淺色或紅色斑塊,伴有局部感覺減退或喪失。隨著病情發展,可能出現周圍神經粗大、肌肉萎縮和畸形。根據免疫反應不同,可分為結核樣型、界線類和瘤型三類,其中瘤型傳染性較強但占比不足10%。

3、麻風病的防治措施:

現代采用聯合化療方案可完全治愈麻風病,常用藥物包括氨苯砜、利福平和氯法齊明。早期發現和治療是預防殘疾的關鍵,接觸者定期體檢有助于早期診斷。我國實行免費治療政策,患者完成規范療程后無傳染性。預防重點在于改善居住條件、提高營養狀況和避免密切接觸未經治療的瘤型患者。

麻風病患者康復期需注意均衡飲食,適當增加優質蛋白質和維生素攝入,如魚類、蛋類和深色蔬菜。保持適度運動有助于改善神經功能和肌肉力量,推薦進行游泳、太極拳等低沖擊運動。日常護理應重點保護感覺喪失部位,避免燙傷和創傷,定期檢查手足皮膚狀況。心理疏導同樣重要,患者及家屬可通過專業咨詢消除對疾病的誤解和歧視。社會支持系統對患者回歸正常生活具有積極作用,社區可開展健康教育消除公眾恐懼。