肝硬化吐血通常由門靜脈高壓、食管胃底靜脈曲張破裂、凝血功能障礙、胃黏膜病變、感染等因素引起。

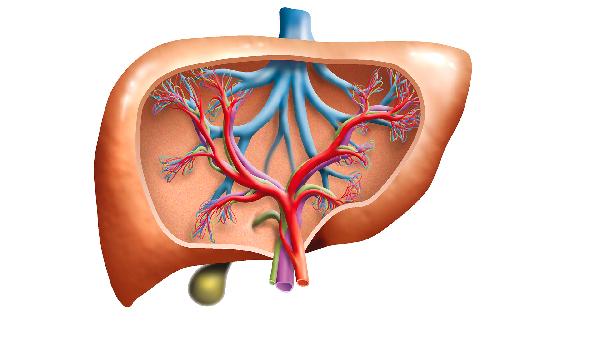

1、門靜脈高壓:

肝硬化時肝臟結構改變導致門靜脈血流受阻,壓力升高至正常值的2-3倍。持續高壓使側支循環開放,靜脈血管迂曲擴張,血管壁變薄易損。這是消化道出血最常見的病理基礎,約50%肝硬化患者會發生靜脈曲張破裂出血。

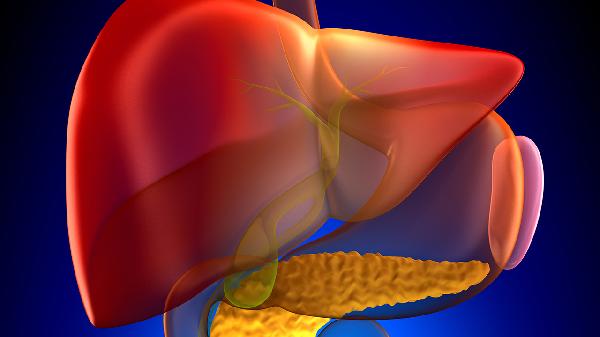

2、食管靜脈曲張:

門靜脈高壓使食管下段和胃底的靜脈叢異常擴張,形成迂曲的靜脈團。這些血管壁缺乏彈性纖維支撐,在食物摩擦、腹壓增高等誘因下容易破裂。靜脈曲張破裂出血占肝硬化上消化道出血的70%,出血量常達1000毫升以上。

3、凝血功能異常:

肝硬化患者肝臟合成凝血因子能力下降,血小板數量減少且功能缺陷。維生素K依賴性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ合成不足,纖維蛋白原水平降低。這些改變使凝血酶原時間延長,輕微創傷即可引發持續出血。

4、門脈高壓性胃病:

門靜脈高壓導致胃黏膜血管擴張淤血,黏膜下層動靜脈短路開放。胃黏膜屏障功能受損,易發生糜爛、潰瘍等病變。這類出血約占肝硬化消化道出血的20%,表現為滲血而非噴射性出血。

5、感染誘發:

自發性腹膜炎等感染會加重門靜脈高壓,細菌內毒素激活炎癥反應,促使一氧化氮等血管擴張物質釋放。感染還會消耗凝血因子,進一步破壞凝血平衡。約30%的肝硬化消化道出血患者合并感染。

肝硬化患者應保持軟質飲食,避免堅硬、刺激性食物;定期監測血常規和凝血功能;戒酒并控制蛋白質攝入量;出現黑便或嘔血立即平臥并禁食,盡快就醫。日常可補充維生素K和B族維生素,但需在醫生指導下使用質子泵抑制劑等藥物預防再出血。建議每6個月進行胃鏡檢查評估靜脈曲張程度,中重度曲張需考慮內鏡下套扎或組織膠注射治療。