皮膚痛可能由帶狀皰疹、糖尿病周圍神經病變、纖維肌痛綜合征、接觸性皮炎或三叉神經痛等疾病引起。

1、帶狀皰疹:

帶狀皰疹由水痘-帶狀皰疹病毒再激活引發,表現為單側皮膚灼痛或刺痛,隨后出現簇集性水皰。疼痛常先于皮疹出現,好發于胸背部或頭面部。早期抗病毒治療可縮短病程,疼痛明顯者可配合加巴噴丁等神經病理性疼痛藥物。中老年患者易遺留帶狀皰疹后神經痛,需盡早干預。

2、糖尿病神經病變:

長期高血糖導致周圍神經損傷時,可能出現雙足對稱性刺痛、燒灼感,夜間加重,伴襪套樣感覺異常。血糖控制是基礎治療,甲鈷胺可營養神經,嚴重疼痛需使用普瑞巴林。定期監測糖化血紅蛋白和神經傳導速度檢查有助于評估病情。

3、纖維肌痛:

該病以廣泛性肌肉骨骼疼痛為特征,皮膚觸痛明顯,常伴疲勞、睡眠障礙。發病與中樞敏化有關,表現為全身多個壓痛點陽性。治療采用多模式干預,包括認知行為療法、低強度有氧運動,藥物可選度洛西汀等5-羥色胺再攝取抑制劑。

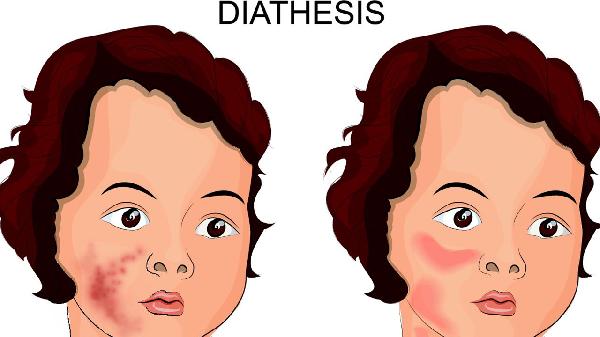

4、接觸性皮炎:

皮膚接觸過敏原或刺激物后,局部出現刺痛、灼熱感伴紅斑水腫,常見于染發劑、金屬飾品接觸部位。明確致敏源后避免接觸是關鍵,急性期可用爐甘石洗劑緩解癥狀,嚴重者需短期外用糖皮質激素。反復發作需做斑貼試驗明確過敏原。

5、三叉神經痛:

三叉神經分布區突發電擊樣劇痛,每次持續數秒至數分鐘,洗臉、刷牙可誘發。血管壓迫神經根是常見病因,卡馬西平是首選藥物,藥物治療無效者可考慮微血管減壓術。需與牙源性疼痛、鼻竇炎等鑒別。

建議記錄疼痛特點部位、性質、持續時間及伴隨癥狀,避免搔抓或熱敷刺激皮膚。保持均衡飲食,適量補充B族維生素和Omega-3脂肪酸有助于神經修復。規律進行溫和運動如游泳、瑜伽可改善纖維肌痛癥狀。皮膚持續刺痛超過一周或出現皮疹、發熱時,應及時至皮膚科或疼痛科就診完善血常規、神經電生理等檢查。