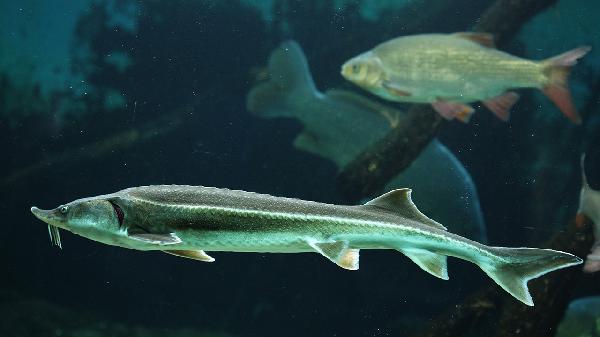

淡水魚中寄生蟲風險較高的三種常見魚類包括鯉魚、草魚和鰱魚。這些魚類可能攜帶肝吸蟲、闊節裂頭絳蟲等寄生蟲,主要與養殖環境、食用方式、烹飪習慣、免疫力狀態和寄生蟲種類等因素有關。

1、養殖環境:

淡水魚在自然水域或高密度養殖環境中易接觸寄生蟲卵。水質較差、糞便污染的水體可能增加魚類感染肝吸蟲的風險。選擇正規養殖場或流水養殖的魚類可降低寄生蟲暴露概率。

2、食用方式:

生食或半生食是寄生蟲感染的主要途徑。肝吸蟲囊蚴在醋腌、醬油浸泡或低溫冷凍條件下仍可能存活。徹底加熱至中心溫度70℃以上持續2分鐘可有效殺滅寄生蟲。

3、烹飪習慣:

部分地區傳統烹飪方法如醉蝦、魚生等可能無法完全滅活寄生蟲。切配生熟食的刀具砧板混用可能造成交叉污染。建議采用蒸煮、油炸等高溫烹飪方式處理淡水魚類。

4、免疫力狀態:

兒童、孕婦及免疫功能低下者更易發生嚴重感染。肝吸蟲感染可能導致膽管炎、肝硬化等并發癥。這類人群應避免食用任何未經充分加熱的淡水魚類。

5、寄生蟲種類:

華支睪吸蟲主要存在于鯉科魚類肌肉組織,闊節裂頭絳蟲多寄生在魚類內臟。不同寄生蟲對宿主的致病性差異較大,部分種類可能引起貧血、腸梗阻等嚴重癥狀。

建議購買活魚時觀察魚體是否消瘦或體表有異常斑點,處理魚類時佩戴手套避免皮膚接觸寄生蟲。定期進行糞便寄生蟲檢查,發現腹痛、腹瀉等癥狀及時就醫。保持廚房衛生,魚類與其他食材分開存放,冷凍保存需達到-20℃以下持續7天以上才能有效滅活部分寄生蟲。日常飲食中可適量增加大蒜、南瓜子等具有輔助驅蟲作用的食物,但不可替代正規治療。